更新日: / 公開日:2022.04.13

不動産の賃貸借契約には、「定期借家契約」と「普通借家契約」があります。しかし、両者は契約の更新方法などに違いがあるので、賃貸住宅に安心して住めるように、それぞれの契約の仕組みを理解しておくことが大切です。

この記事では、定期借家契約と普通借家契約の違いについて詳しく解説します。

定期借家契約とは、正式名称を定期建物賃貸借契約といい、契約期間があらかじめ決められている賃貸借契約のことです。契約の更新がないため、契約期間が満了すると借主は退去しなくてはなりません。ただし、貸主と借主の双方が合意すれば、期間満了後の再契約は可能です。

定期借家契約の場合、貸主側の都合で契約期間が定められるため、普通借家契約に比べると割安な家賃で設定されることが多いです。貸主側は定めた期間で借主に退去してもらえるため、「一時的に不在となる物件を賃貸に出す」「現在空き家の実家を自分が住むまで賃貸に出す」といった場面での活用ができます。

普通借家契約は、一般的な不動産賃貸で利用される賃貸借契約です。上述の定期借家契約と区別するため、通常の建物賃貸借契約を意味する形で「普通」という言葉が使われています。

契約期間は通常2年で設定され、期間満了後も借主が希望すれば契約は更新されるため、長く住み続けることが可能です。借主が手厚く保護される契約形態であるため、貸主からの一方的な都合による退去はありません。

普通借家契約の場合、貸主側の都合で契約期間を定められますが、借主が希望する限り更新を拒むことができません。そのため、貸主側が短期間で退去してほしい場合には、適していません。

定期借家契約と普通借家契約の主な違いは以下の2つです。

前述のとおり、定期借家契約は期間満了によって契約が終了します。貸主と借主の双方で合意できた場合のみ再契約が可能なので、借主が住み続けたいと思っても、貸主が再契約を認めなければ退去する必要があります。

一方で、普通借家契約は借主が希望する限り、契約を更新し、住み続けることができます。「建物に問題がある」、「借主が契約を違反する」などの正当事由がない限り、貸主は契約更新を拒絶できません。

賃料の増減額請求権とは、現在支払っている、または受け取っている家賃が賃料相場と比較して不相当となった場合に、賃貸借契約の相手方に対して家賃の減額、増額を請求できる権利です。

賃貸住宅の賃料相場は、景気動向や需供バランスによって変動します。そのため、同じ物件に長く住んでいると、入居時に定めた家賃が賃料相場と合わなくなることがあります。

定期借家契約と普通借家契約ともに、原則として賃料の増減額請求権が認められます。ただし、定期借家契約は賃料の増減額請求権を排除する特約を定めることが可能です。(借地借家法第38条)

一方で、普通借家契約は賃料の増減額請求権を排除する特約は無効ですが、家賃を増額しないことについての特約のみ認められます。(借地借家法第32条)

定期借家契約と普通借家契約は、以下のような点でも違いがあります。

普通借家契約を締結するには口頭でも可能ですが、定期借家契約は公正証書などの書面で行う必要があります。また、定期借家契約は賃貸借契約書とは別に、契約の更新がないことを書面で交付して説明しなくてはなりません。

普通借家契約は1年以上で設定する必要があり、1年未満の賃貸借契約の場合は、期間の定めのない賃貸借とみなされます。一方で、定期借家契約は契約期間に制限がなく、1年未満の契約も有効となります。

1年以上の定期借家契約の場合、貸主は契約期間満了の1年から6ヵ月前までに借主に対して契約終了を通知する義務があります。通知をしない場合、貸主は契約終了を借主に対抗できません。借主は、通知の日から6ヵ月を経過するまでは同条件で住み続けられます。

普通借家契約は一般的に中途解約に関する条項が記載されており、借主からの中途解約はその条項の範囲内で可能ですが、貸主からの場合は正当事由が必要です。一方で、定期借家契約では、貸主と借主のどちらも中途解約は原則認められません。

ただし、床面積200㎡未満の居住用建物でやむを得ない事情がある場合は、借主からの中途解約は可能です。なお、普通借家と定期借家ともに、中途解約に関する特約がある場合はその定めに従うこととなります。

定期借家契約と普通借家契約の違いは下表のとおりです。

定期借家契約と普通借家契約の違い

| 定期借家契約 | 普通借家契約 | |

|---|---|---|

| 契約方法 | 公正証書等の書面* | 口頭、書面 |

| 更新の有無 | 期間満了により終了し、更新がない (ただし、再契約は可能) | 正当事由がない限り更新 |

| 期間を1年未満とする 賃貸借の効力 | 1年未満の契約も有効 | 期間の定めのない賃貸借とみなされる |

| 賃料の増減請求 | 特約の定めに従う | 特約にかかわらず、請求可能 |

| 賃借人の中途解約の可否 | ・床面積200㎡未満の居住用建物でやむを得ない事情がある場合は、 借主からの中途解約が可能 ・中途解約に関する特約があればその定めに従う | 中途解約に関する特約があればその定めに従う |

※賃貸人は「更新がなく、期間の満了により終了する」ことを契約書等とは別に、予め書面を交付して説明しなければならない

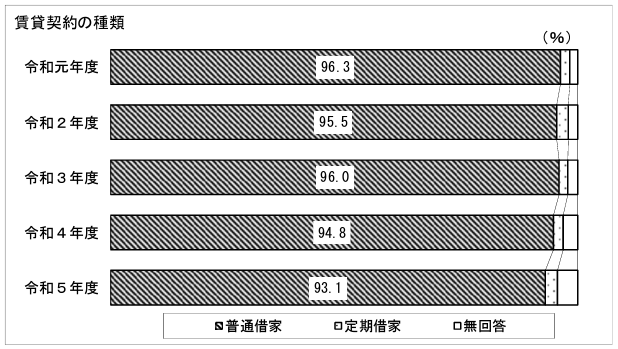

国土交通省「令和5年度住宅市場動向調査」によると、定期借家契約は普通借家契約と比較してほとんど利用されていません。

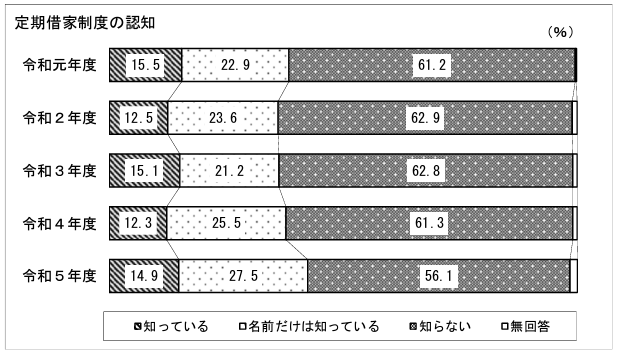

また、同調査では令和5年度に民間賃貸住宅に住み替えた世帯の定期借家制度の認知度が「知っている」が14.9%、「名前だけは知っている」が27.5%に留まっており、半数以上が「定期借家契約」を知らないまま、賃貸住宅に住み替えていたことも分かっています。

定期借家契約は利用数、認知度ともに低いのが現状ですが、知らなければ後々トラブルの原因になる恐れもあります。

家を借りる際に、以下のように考えている場合は最初から定期借家契約を避けた方が無難です。

定期借家契約は契約満了時に一度終了し、普通借家契約のように自動更新されません。契約満了後も住み続けたい場合は、貸主と借主の双方が同意すれば再契約が可能ですが、必ずしも合意が得られる保証はありません。気に入った物件に長く住みたい方には普通借家契約を選ぶ方が良いでしょう。

転勤や結婚などで契約期間中に引っ越す可能性がある場合も注意が必要です。定期借家契約では原則途中解約ができず、やむを得ない理由があっても解約料が発生することが一般的です。予定が不確実な場合は、柔軟に対応できる普通借家契約の方が安心です。

また、家賃や契約条件の交渉が難しい点も注意が必要です。契約期間が定められており、貸主が柔軟に対応するケースは少ないため、条件に柔軟性を求める方には不向きです。

ただし、上述の国土交通省の調査によると定期借家はそもそも物件数自体が少ないため、避けられる可能性が高いといえるでしょう。長期的に住む計画がある方やライフスタイルに変化が生じやすい方には、普通借家契約を検討するのが賢明です。

定期借家契約は貸主の合意を得られなければ再契約ができず、退去する必要があります。短期間の入居なら家賃が安く済むかもしれませんが、長く住むには不向きです。賃貸住宅を借りたり、リースバックを利用したりする場合は、定期借家契約と普通借家契約の違いを理解しておきましょう。

執筆者紹介

次に読むべき記事

終身建物賃貸借契約は、高齢者が安心して賃貸住宅に居住できる仕組みです。老後も賃貸暮らしを続けるなら、終身建物賃貸借契約に対応している賃貸住宅も選択肢のひとつです。この記事では、終身建物賃貸借...