公開日:2025.10.03

「子ども世帯と同居したいけれど、本当にうまくいくのか不安」と考える人も多いのではないでしょうか。二世帯住宅は、親世帯にとって安心感や孫とのふれあいといったメリットがある一方で、「やめた方がいい」という意見もあります。この記事では、二世帯住宅にデメリットがあると言われる理由と、成功の秘訣について解説します。

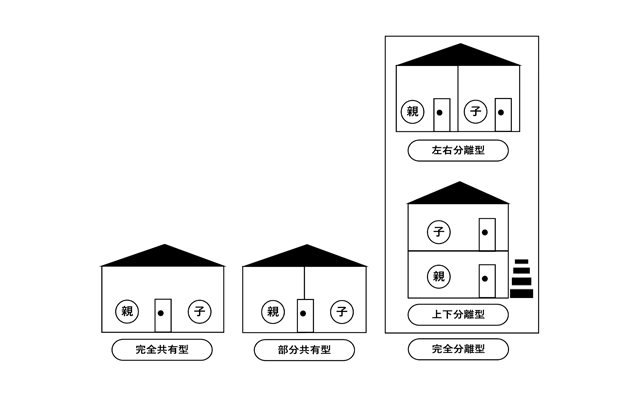

そもそも二世帯住宅とは、親世代と子世代が同じ建物内で生活することを前提に設計された住宅のことです。一言で二世帯住宅といっても、大きく3つのタイプに分類されます。

| 完全共有型(一体型二世帯) | 生活空間をすべて共有 |

|---|---|

| 部分共有型(共用二世帯) | 生活空間の一部を共有 |

| 完全分離型(独立二世帯) | 生活空間を完全に分離 |

完全分離型は、さらに「上下分離型(1階と2階で分ける)」と「左右分離型(左右で分ける)」に分かれます。

※筆者作成

「孫と一緒に暮らせたら楽しそう」「老後も安心して過ごせそう」という期待を抱いて、二世帯住宅を検討する人は少なくありません。しかし、実際には親世帯で同居を希望する割合は年々減少しています。

令和6年度に内閣府が発表したデータによると、65歳以上の親世代は、子との同居・近居について、「同居したい、同居を続けたい」と回答した人の割合は23.2%と、平成30年の調査から13.9ポイントも減少しています。一方で「近居したい」と回答した人の割合は32.8%でした。この結果からも、距離感を保ちながらの関係性を求める傾向が高いことがわかります。

出典)内閣府「令和6年度版高齢社会白書 p.63」

二世帯住宅には、家族のつながりや安心感といった魅力がある一方で、実際に暮らし始めてから「こんなはずじゃなかった」と感じるケースも少なくありません。ここでは、二世帯住宅を検討する際に知っておきたい、よくある課題と注意点について解説します。

二世帯住宅で最も多く聞かれる不満が「プライバシーの確保が難しい」という点です。特に、玄関やキッチン、浴室などを共有する完全共有型や部分共有型では、生活音や来客の頻度、家事のやり方など、日常の些細な違いがストレスの原因になります。

たとえば、早朝に出勤する子世帯の物音が親世帯の睡眠を妨げたり、孫の泣き声が気になったりと、生活リズムの違いが積み重なることで、関係性に影響を及ぼすこともあります。

二世帯住宅は、一般的な住宅と比べて建築費用が高くなる傾向があります。特に完全分離型の場合、玄関・キッチン・浴室・トイレなどをそれぞれの世帯に設ける必要があり、建築費用はその分かかります。

また、光熱費や固定資産税、メンテナンス費用なども世帯ごとにかかるため、長期的な維持費も無視できません。住宅ローンの返済に加え、将来的なリフォーム費用も見込んでおく必要があります。

二世帯住宅は、親子で共有する資産であるがゆえに、相続時のトラブルが発生しやすいという側面もあります。たとえば、親世帯が亡くなった後に名義や持ち分を巡って兄弟間で揉めるケースや、相続税の負担が想定以上に大きくなる場合もあります。

また、住宅ローンの名義や登記の方法によっては、贈与税が発生する場合もあるため、事前に税理士や司法書士などの専門家に相談しておくことで、安心して二世帯住宅を検討できます。

二世帯住宅のデメリットを回避するには、設計段階での工夫が不可欠です。間取りのタイプによって、プライバシーや費用、生活の自由度に大きな差が生まれます。ここでは、代表的な3つのタイプ(完全共有型・部分共有型・完全分離型)それぞれの特徴と、設計上の工夫ポイントを解説します。

完全共有型は、玄関・キッチン・浴室などすべてを共有するスタイルで、建築費用を抑えられるのが大きなメリットです。家族のつながりを感じやすく、介護や育児のサポートもしやすい反面、生活音や家事のやり方などでストレスが生じやすい傾向があります。

対策としては、生活ルールの明確化や防音対策の強化、共有スペースの使い方の合意形成が重要です。

部分共有型は、玄関や浴室など一部の設備を共有し、その他は分離するスタイルです。コストとプライバシーのバランスが取れた設計が可能ですが、共有スペースの使い方や掃除・管理のルールが曖昧だとトラブルの原因になります。

対策としては、共有スペースを明確に区分けする「ゾーニング」や、掃除の分担ルールの設定などを事前に検討することが有効です。

完全分離型は、玄関・キッチン・浴室などをすべて分けることで、プライバシーを最大限に確保できるスタイルです。上下分離型は敷地が限られている場合に有効で、左右分離型は生活音の問題が少ないのが特徴です。

生活空間を完全に分けることでストレスを軽減できる一方、建築費用や土地の広さが必要になるため、予算計画をしっかり立てることが重要です。なお、国や自治体の助成制度や税制優遇措置を活用することで、費用負担を抑える工夫も可能です。

二世帯住宅を成功させるためには、以下の点を意識しましょう。

二世帯住宅を成功させるためには、親世帯と子世帯の関係性や生活ルールの明確化が不可欠です。事前に「どこまで共有するか」「どんな距離感が心地よいか」を話し合い、生活音や来客対応、家事分担などのルールを決めておくことで、日常のストレスを減らせます。また、将来の相続や介護についても事前に合意形成をしておくことで、トラブルを未然に防ぐことができます。

二世帯住宅の新築やリフォームには、補助金や税制優遇制度を活用できます。たとえば、東京都新宿区では、「多世代近居同居助成」という制度の中で、子世帯とその親世帯が、区内で新たに近居又は同居を開始する際の、初期費用の一部を助成しています。

| 助成額 | 複数世帯最大20万円、単身世帯最大10万円まで |

|---|---|

| 対象費用 | 引越し代、不動産登記費用、礼金、権利金、仲介手数料の合計額 |

出典)新宿区「多世代近居同居助成」

二世帯住宅は、親世帯にとって安心感や、家族とのつながりを感じられる住まいの形です。孫の成長をそばで見守りたい、老後も子ども世帯と支え合って暮らしたいと考える人にとって、大きな魅力があります。

一方で、生活リズムの違いやプライバシーの問題、費用や相続など、慎重に検討すべき課題もあります。「やめた方がいい」と言われる背景には、事前の準備や設計の工夫が不足していたケースが多く見られます。

対策としては、生活ルールの明確化、資金計画の立案が有効です。まずはご家族と理想の暮らし方について話し合い、共有の範囲や心地よい距離感、将来のことまで含めて考えることで、後悔のない選択につながります。

執筆者紹介

次に読むべき記事

年齢を重ねてくると、購入当時の住まいでは生活のしづらさを感じる場面が増えてくるものです。ライフスタイルに合った住環境を作るために、選択肢の1つとしてリフォームを考えることもあるでしょう。しか...